事業承継・引継ぎ補助金の加点ポイントや申請の流れを解説

中小企業の事業承継を支援するための補助金「事業承継・引継ぎ補助金」。本補助金には、審査で有利に働く「加点ポイント(加点事由)」が設定されています。

利用を検討する際、「審査に通過するためのコツを知りたい」という方もいるはずです。本記事では、事業承継・引継ぎ補助金の加点ポイントについて紹介します。

事業承継・引継ぎ補助金とは

事業承継・引継ぎ補助金とは、中小企業や小規模事業の事業承継を支援する制度です。中小企業庁が管轄しており、事業承継やM&Aをきっかけに、経営革新に取り組む事業が対象となります。

事業承継・引継ぎ補助金は、これまでにも定期的に公募がおこなわれており、2024年4月に9次公募が開始されました。公募要件を満たすことにより、補助金の申請ができます。

申請枠ごとに定められた類型から申請先を選択する

事業承継・引継ぎ補助金は、3つの申請枠と6つの類型があります。申請枠や類型によって対象が異なるため、申請時には自社に合った申請枠・類型の選択が必要です。

|

申請枠 |

類型 |

補助率 |

補助下限額 |

補助上限額 |

|

経営革新枠 |

創業支援類型 |

対象経費の |

100万円 |

600万円 or 800万円以内 |

|

経営者交代類型 |

||||

|

M&A類型 |

||||

|

専門家活用枠 |

買い手支援類型 |

補助対象経費の |

50万円 |

600万円以内 |

|

売り手支援類型 |

補助対象経費の |

600万円以内 |

||

|

廃業・再チャレンジ枠 |

廃業・再チャレンジ (再チャレンジ申請) |

補助対象経費の |

50万円 |

+150万円以内 |

(参照:事業承継・引継ぎ補助金|経営革新枠 公募要領 9次公募(PDF))

(参照:事業承継・引継ぎ補助金|専門家活用枠 公募要領 9次公募(PDF))

(参照:事業承継・引継ぎ補助金|廃業・再チャレンジ枠 公募要領 9次公募(PDF))

廃業・再チャレンジ枠については、類型は存在せず、「併用申請」と「再チャレンジ申請」の2つの申請方法が設けられています。以下で詳しくみていきましょう。

経営革新枠

経営革新枠は、事業承継やM&Aで引継いだ経営資源を活用し、経営革新に取り組む事業者が対象です。経営革新枠には「創業支援類型」「経営者交代類型」「M&A類型」の3つの類型があります。補助率・補助上限額は同じ条件ですが、要件については以下のような違いがあります。

|

類型 |

類型ごとの要件 |

|

創業支援類型 (Ⅰ型) |

|

|

経営者交代類型 (Ⅱ型) |

|

|

M&A 類型 (Ⅲ型) |

|

(参照:事業承継・引継ぎ補助金|経営革新枠 公募要領 9次公募(PDF))

なお、M&A類型は社内ではなく、第三者からの事業承継が対象です。事務局から「親族内承継」と判断された場合は、本申請枠の対象外となります。

専門家活用枠

専門家活用枠は、M&Aや事業承継の際、専門家の利用にあたって発生した費用を補助するものです。「買い手支援類型」と「売り手支援類型」の2つの類型があり、M&Aにおける買手(承継する側)と売手(譲渡する側)の双方が利用できます。

本申請枠を利用するための基本的な要件としては、以下の2点です。

- 対象期間内に事業承継・M&Aが実施されること

- 専門家活用枠(9次公募)の公募要領「6.2. 経営資源引継ぎ形態に係る区分整理」で定める形態であること

加えて、利用する際は類型ごとに定められた要件も満たす必要があります。

|

買い手支援類型 |

|

|

売り手支援類型 |

|

(参照:事業承継・引継ぎ補助金|専門家活用枠 公募要領 9次公募(PDF))

廃業・再チャレンジ枠

廃業・再チャレンジ枠は、事業承継やM&Aに伴って発生した廃業に関する補助金です。

「再チャレンジ申請」と「併用申請」という2つの申請方法が制度として設けられており、ほかの申請枠のように類型は存在しません。

|

申請の種類 |

概要 |

|

再チャレンジ申請 |

M&A契約が成立しなかった際に発生する廃業と、 再チャレンジへの取り組みを支援する |

|

併用申請 |

経営革新枠や専門家活用枠を活用したM&Aの実施において、 |

本申請枠には「基本的な要件」と「廃業に伴って求められる行動」の2つが定められており、申請方法によって満たすべき要件が異なります。

|

基本的な要件 |

|

|

廃業に伴って |

1.事業承継後M&A後の新たな取り組み 2.M&Aによって他者から事業を譲り受ける。(全部譲渡・一部譲渡含む) 3.M&Aによって他者に事業を譲り渡す。(全部譲渡・一部譲渡含む) 4.2020年以降に売手としてM&Aに着手し、6ヶ月以上取り組んでおり、 |

(参照:事業承継・引継ぎ補助金|廃業・再チャレンジ枠 公募要領 9次公募(PDF))

「併用申請」では、経営革新枠や専門家活用枠との同時申請が可能です。ただし、併用申請には別途で要件が定められており、該当しないと利用はできません。詳しい情報を知りたいときは、「事業承継・引継ぎ補助金|廃業・再チャレンジ枠 公募要領 9次公募(PDF)」をご確認ください。

審査手順

2024年の9次公募における審査手順としては、まず、すべての申請に対して実施される「資格審査」です。申請した事業者が応募した申請枠に対して、「補助対象者・補助上限額・補助率」などに適合しているかを審査されます。

「資格審査」に通過したあとは、「書面審査」です。提出した交付申請書類などをもとに、申請枠ごとに定められた着眼点にもとづいて審査が実施されます。

申請枠ごとの着眼点は以下のとおりです。

【経営革新枠の審査における着眼点】

|

取組の独創性 |

技術・ノウハウ・アイディアにもとづき、 |

|

取組の実現可能性 |

|

|

取組の収益性 |

|

|

取組の継続性 |

|

【専門家活用枠の審査における着眼点】

|

買い手支援類型 |

|

|

売り手支援類型 |

|

【廃業・再チャレンジ枠の審査における着眼点】

|

再チャレンジを実現するために 事業を廃業する必要性 |

再チャレンジへの取組を実現するために、 既存事業の廃業が必要な理由が明確になっていること |

|

廃業に向けた準備 |

廃業に伴う自社の従業員の再就職や既存取引先への支払いの方針、 取引先の引継ぎについて、明確にしていること |

|

再チャレンジに関する 取組の実現性 |

これまでの技術・ノウハウ・アイディア・経験などを踏まえて、 実現可能な事業であること |

(参照:事業承継・引継ぎ補助金|経営革新枠 公募要領 9次公募(PDF))

(参照:事業承継・引継ぎ補助金|専門家活用枠 公募要領 9次公募(PDF))

(参照:事業承継・引継ぎ補助金|廃業・再チャレンジ枠 公募要領 9次公募(PDF))

採択を受けるためにも、申請予定の申請枠の着眼点については、あらかじめ確認しておきましょう。

交付の採択率

ここでは、過去に実施された5〜7次までの採択率をまとめました。それぞれ申請数と採択数から算出しているので、ぜひ参考にしてください。

|

|

経営革新 |

専門家活用 |

廃業・再チャレンジ |

|

5次公募 |

60.1% 申請数:309 採択数:186 |

60.7% 申請数:453 採択数:275 |

45.9% 申請数:37 採択数:17 |

|

6次公募 |

61.0% 申請数:357 採択数:218 |

60.2% 申請数:468 採択数:282 |

62.1% 申請数:37 採択数:23 |

|

7次公募 |

60.7% 申請数:313 採択数:190 |

60.0% 申請数:498 採択数:299 |

35.7% 申請数:28 採択数:10 |

5~7次公募では、60%ほどの採択率となっています。

事業承継・引継ぎ補助金の加点ポイント

事業承継・引継ぎ補助金には、申請枠ごとに「加点事由」というものが設けられており、項目を満たすと審査で有利にはたらきます。

経営革新枠

経営革新枠の加点事由は、以下のとおりです。

①「中小企業の会計に関する基本要領」、「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けている

②交付申請時に有効な期間の「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認先「端設備等導入計画」の認定書を受けている

③交付申請時に「地域おこし協力隊」として、地方公共団体から委嘱を受けており経営革新に係る取組の実施地が当該地域である

④創業支援類型の申請にあたり、認定市区町村による「特定創業支援等事業」の支援を受けている

⑤創業支援類型・M&A類型の申請にあたり、第三者により補助対象事業の事業承継の形態に関する100 日プランなどの「PMI計画書」が作成されている

⑥申請時点で「地域未来牽引企業」である

⑦申請時点で「健康経営優良法人」である

⑧申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用している申請時点で「(連携)事業継続力強化計画」の認定を受けている

⑨申請時点で、申請者の代表者(予定を含む。)が「アトツギ甲子園」の出場者(地方予選を含む。)であること。

⑩交付申請時点で、「ワーク・ライフ・バランス」を推進する取り組みを実施している

⑪事業化状況報告時に事業場内の最低賃金が、地域別最低賃金+30円以上となる賃上げを実施予定であり、従業員に表明している

(交付申請時点ですでに満たしている場合は、事業化状況報告時までに、事業場内の最低賃金を+30円以上賃上げする)

加点事由11の「ワーク・ライフ・バランス」を推進する取り組みとは、女性活躍推進法にもとづく「えるぼし認定」を受けていること、次世代育成支援対策推進法にもとづく「くるみん認定」を受けていることなどが該当します。

専門家活用枠

専門家活用枠では、以下の加点事由が定められています。

①「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けている

②交付申請時に有効な期間における「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認、「先端設備等導入計画」の認定書を受けている

③申請時点で「地域未来牽引企業」である

④申請時点で中小企業基本法等の小規模企業者である

⑤申請時点で「(連携)事業継続力強化計画」の認定を受けている

⑥申請時点で、「ワーク・ライフ・バランス」等の推進の取り組みを実施している

⑦申請時点で「健康経営優良法人」である

⑧申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用する中小企業等である

⑨事業化状況報告のときまでに、「事業場内の最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の賃上げ」を満たす賃上げを実施予定であり、従業員に表明している

(申請時点ですでに満たしている場合は、事業化状況報告のときまでに「事業場内の最低賃金を+30円以上賃上げする予定であること)

加点事由6の「ワーク・ライフ・バランス」を推進する取り組みは、経営革新枠と同様のものが該当します。

廃業・再チャレンジ枠

廃業・再チャレンジ枠の加点事由は、以下のとおりです。

①再チャレンジする主体の年齢が若い

②再チャレンジの内容が、「起業(個人事業主含む)」「引継ぎ型創業」である

③事業化状況報告のときまでに、「事業場内の最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の賃上げを満たす賃上げを実施予定であり、従業員に表明している

(申請時点ですでに満たしている場合は、事業化状況報告のときまでに「事業場内の最低賃金を+30円以上賃上げする予定であること)

なお、加点事由の詳細については、2024年4月1日現在で公開されている公募要領には明記されていないため、事務局への確認が必要となります。

事業承継・引継ぎ補助金の申請から交付までの流れ

事業承継・引継ぎ補助金での大まかな流れは、以下のとおりです。

自社の対象となる申請枠と類型の確認

まずは、自社の対象となる申請枠と類型を確認しましょう。自社に適さない申請枠・類型を選んでしまうと、対象外とみなされる可能性があるため、よく確認したうえで選びましょう。

「gBizIDプライム」の取得

補助金の申請は、経済産業省が運営元である、電子申請システム「JGrants」を利用します。「JGrants」を利用するには、あらかじめ複数の行政サービスへのログインで使用できる「gBizIDプライム」を取得しておく必要があります。

「gBizIDプライム」は、gBiz公式サイトから取得手続きをおこなえますが、1週間から2週間かかるため、早めの対応がおすすめです。

申請方法には、書類郵送申請とオンライン申請の2種類があり、自社の都合にあわせて選択可能です。

gBizIDプライムアカウントの申請には、以下のものが必要になります。

|

gBizIDプライムアカウント申請に必要なもの |

|

|

書類郵送申請 |

|

|

オンライン申請 |

|

(参照:gBizID)

なお、アカウント取得には1週間から2週間かかるため、早めに取得申請をおこないましょう。

必要書類の準備と電子システムからの申請

gBizIDプライムを取得したら、申請に必要な書類の準備です。必要書類は、申請枠によって異なります。交付申請類型番号や該当する項目によって、必要な書類は異なるので、公募要領を参考にしながら準備しましょう。必要書類が準備できたら、jGrantsから交付申請をおこないます。

審査・交付者の決定

交付申請が受理されたあとは、審査が実施され、交付者が決定されます。採択される可能性を高めるためには、利用する申請枠・類型の目的や要件をよく理解し、現実的な資料を策定しましょう。

事業の実施と実績報告

補助金の交付は、原則として後払いです。交付決定通知を受けたあとは、まず対象となる事業を実施します。事業が完了したら、つぎに実績報告が必要です。実績報告をもとに確認と検査が実施され、交付する補助金額が決定されます。

事業実施期間中に発生した経費が補助金の対象となりますが、申請枠・類型ごとに定められた経費以外は、認められないので注意しましょう。

補助金の請求と交付

交付金額が決定したあとは、通知がおこなわれるので、提示された金額にもとづいて請求することで、補助金が交付されます。

なお、経営革新枠と専門家活用枠の場合、定められた期間中は後年報告が必要です。提出方法や書類については、それぞれ定められているので忘れずに提出しましょう。

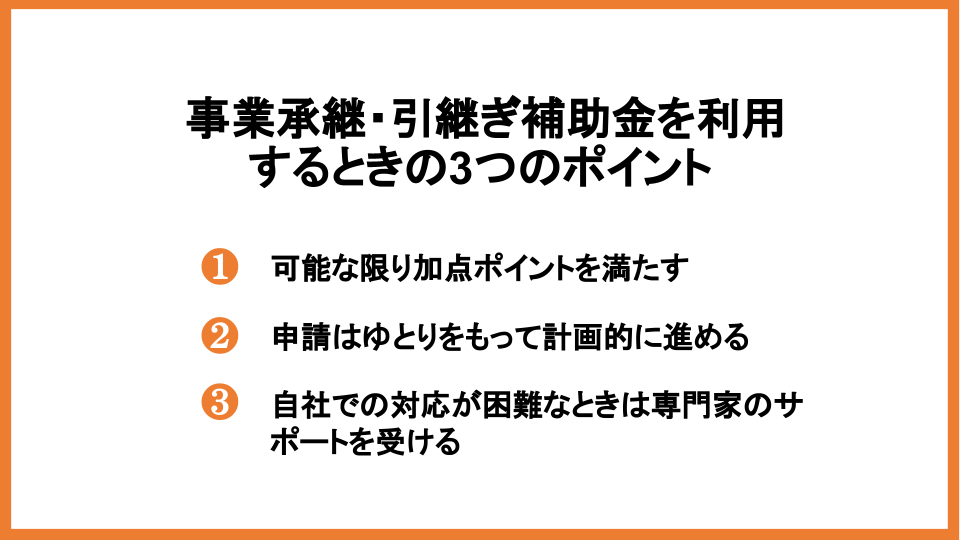

事業承継・引継ぎ補助金を利用するときの3つのポイント

事業承継・引継ぎ補助金を利用するときは、上記のポイントをおさえたうえで準備しましょう。

可能な限り加点ポイントを満たす

採択率を高めるには、できる限り加点事由を満たすことがおすすめです。加点自由は申請枠ごとに異なりますが、可能なものがあれば対応しておきましょう。加点事由を満たすほど、審査で有利にはたらく可能性があります。

申請はゆとりをもって計画的に進める

申請準備は、ゆとりをもって計画的に進めましょう。事業承継・引継ぎ補助金の申請期間は、申請枠によって異なるものの、約1ヶ月間ほどです。さらに交付者の決定を受けたあとは、提出した資料に沿って事業を実施しなければなりません。

ぎりぎりの計画で進めてしまうと、漏れや訂正が必要となった際、申請期限に間に合わなくなる恐れがあります。また、時間がなく綿密な事業計画が立てられない場合、非現実的な計画になる可能性があります。交付を受けたとしても、定められた要件を満たしていないと判断されると、補助額の減額や交付決定が取り消される場合があるため注意です。

自社での対応が困難なときは専門家のサポートを受ける

事業承継・引継ぎ補助金の申請には、書類の策定をはじめとするさまざまな準備が必要となるため、自社での対応が難しいこともあるでしょう。そういったときは、認定支援機関などのサポート依頼を検討するのがおすすめです。

また、事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継が必要となる補助金です。事業承継やM&Aに関する知識やノウハウも必要となるため、専門家からのサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めやすくなるでしょう。

【まとめ】事業承継・引継ぎ補助金の加点ポイントを有効に活用しましょう

事業承継・引継ぎ補助金でおこなわれる審査には、できる限り加点ポイントを活用することが有効です。加点ポイントは申請枠ごとに設定されており、申請期日までに対応しておくことで、採択率を高めることに期待できます。

なお、申請には要件を満たす必要があり、必要書類の準備も必要です。「時間がない」「どう準備すればよいか」など、申請の準備ができない事情があれば、申請代行会社の利用を検討しましょう。